Les prémices de l’autogestion pédagogique remontent au XIXe siècle d’abord chez Fourier et ses continuateurs Considérant et Proudhon, puis chez les membres de la Ire Internationale, l’AIT, en particulier chez Gustave Lefrançais et James Guillaume, puis dans les réalisations ultérieures avec Robin, Faure, Ferrer et bien d’autres.

Est-ce un avatar de la pédagogie libertaire, une autre façon de la nommer ou renvoie-t-elle à des pratiques éducatives différentes ? Je reviendrai dans cette contribution sur quelques-uns de ces points et j’évoquerai, au-delà de la dimension collective et idéologique de l’autogestion pédagogique, sa dimension individuelle.

Le terme autogestion apparaît dans les années 1950 en ex-Yougoslavie, donc en serbo-croate, et dans les dictionnaires de français dans les années 1960. Quant à la revue Autogestion, elle sera fondée en 1966 à l’occasion du centenaire de la mort de Proudhon. Et c’est l’affaire Lip, en 1973, qui lui donnera un retentissement national [1]. Autogestion accolée à pédagogie remonte aux années 1960, plus précisément en 1964 et dans l’après-1968 avec Fonvieille, Lapassade, Lobrot, Lourrau, Hess… mais aussi les tenants de la pédagogie institutionnelle autour d’Oury et de Pain. Avant l’adoption du terme autogestion, la « pédagogie d’action directe », ainsi nommée par Albert Thierry, était qualifiée de nouvelle, active, coopérative, libertaire… avec à chaque fois un zeste de différence, soit dans les pratiques, soit en termes de finalités émancipatrices.

Finalités visant à permettre à l’individu libre et épanoui de se construire et, au-delà, se proposant de développer les qualités nécessaires à l’élaboration d’une société tout entière composée d’hommes et de femmes fières et libres. 1995 marque une autre étape avec un ouvrage collectif, Les Pédagogies autogestionnaires, dirigé par Boumard et Lamihi. Puis, en 2007, le magnifique ouvrage de Jean Le Gal Un parcours en pédagogie Freinet vers l’autogestion, qui revigore la notion et ses pratiques. En 2010, ma contribution au débat avec Éducation, autogestion, éthique clôt provisoirement le cycle. Rouvert en 2012 avec Une fabrique de libertés, le Lycée autogéré de Paris. De plus, dans les trente dernières années furent conduites de belles expériences. Parmi elles, Bonaventure à Oléron, une petite république éducative et égalitaire, le lycée expérimental de Saint-Nazaire, ou encore le Lycée autogéré de Paris (LAP), et d’autres, qui toutes tentèrent des modes différents, alternatifs diraient certains, de gestion des espaces, des temps, des organisations. Qui tentèrent d’autres implications des apprenants et « appreneurs », d’autres exercices des responsabilités, qui instituèrent des prises de décisions partagées par l’ensemble des acteurs.

Les trois niveaux de l’autogestion pédagogique

Autogestion de la « classe »

Le premier niveau d’autogestion pédagogique, sans doute le plus connu et le plus fréquent et peut-être le plus théorisé, est celui de la « classe » et des espaces éducatifs restreints. Le mouvement Freinet (ICEM) [2] et Freinet lui-même ont beaucoup œuvré dans ce sens et beaucoup agi pour que la coopération et l’émulation entre les apprenants s’organisent le plus librement possible pour travailler l’apprendre et, dans l’idéal, parvenir à un effacement significatif du « maître ». La coopération entre égaux comme moteur des curiosités et des apprentissages, une place et un rôle pour chacun.e en fonction de ses talents, de ses désirs, de ses intérêts, ou de ses passions aurait écrit Fourier.

Mais ce que nous ont transmis les « frénétiques », c’est que la coopération, l’autogestion, cela s’apprend, cela ne s’improvise pas. Elle est l’affaire de tous, elle se construit collectivement et par étapes. À la fois pour le maître qui doit renoncer à une large part de son pouvoir autocratique sur la classe et d’absolu le rendre relatif, insignifiant, réduire l’asymétrie des positions, se muer en facilitateur. En bref, rompre avec les habitus que le modèle dominant lui a inculqués et laisser sa place pour que les apprenants trouvent la leur. Apprentissage par l’entraide et la co-construction des savoirs mais aussi, et c’est une grande leçon du courant de l’autogestion pédagogique, apprentissage d’autres modes de fonctionnement collectifs grâce à l’écoute et à la parole partagées, modes d’action transférables dans toutes les strates de la société. Et ainsi, de facto, coopérer et autogérer la classe, c’est préparer un autre futur comme l’avait bien compris James Guillaume.

Même si l’espace et le groupe classe sont privilégiés à ce niveau, ils ne sont pas hermétiquement fermés. L’espace classe dans la mesure du possible est élargi au potager, à l’atelier, à l’imprimerie [3] comme à la Ruche, afin de développer la main et l’esprit. Les sorties pédagogiques y sont aussi fréquentes, ainsi à Cempuis, pour y découvrir et apprendre le monde, et, ainsi que le proposait déjà Élisée Reclus, pour appréhender la géographie. De plus l’école est ouverte à différents acteurs afin qu’ils viennent présenter leurs activités et leurs métiers aux apprenants, comme cela se pratiquait à l’école Ferrer de Lausanne.

Autogestion de l’« institution »

Le deuxième niveau d’autogestion pédagogique dépasse celui de la seule classe pour s’intéresser à la gestion de l’institution dans son ensemble et inscrite dans un environnement hostile ou non. Les tenants de la pédagogie institutionnelle (PI) furent des acteurs incontournables de cette problématique considérant « l’école » comme un fait global inséré dans une réalité sociale plus large et qui souvent, toujours, la dépasse. Il ne s’agit plus de gérer, voire d’autogérer, l’espace classe mais la totalité de la structure éducative. Néanmoins, comme dans le niveau précédent [4], il convient d’auto-organiser la classe entre élèves et éducateur, c’est la fonction du « conseil » qui prend le plus souvent la forme d’une AG hebdomadaire où se décident les projets d’apprentissage, la programmation des sorties, des voyages, où s’élaborent les règles de vie, se gèrent les différends…

Assemblée générale de classe où chacun peut s’exprimer et où à tour de rôle chacun assume la gestion des tours de parole, le secrétariat… Mais pour gérer l’établissement il convient de mettre en place d’autres lieux d’expression et de décision, avec ou sans délégation contrôlée, où se retrouvent en plénière ou pas tous les acteurs. La rotation des mandats est en général la règle et leur durée et leur renouvellement sont limités [5].

Dans cette configuration, la parole de tous et toutes a même valeur et même importance quels que soient l’âge ou le statut (élèves, enseignants, personnels administratifs…) des locuteurs. Toutes les opinions et points de vue y sont exprimables, l’écoute et le respect de l’autre étant une règle éthique absolue. Au-delà des savoirs académiques toujours visés, il s’agit aussi, dans le processus autogestionnaire, de parvenir à l’apprentissage direct des modalités de fonctionnement de la démocratie réelle dans une petite communauté d’égaux. En cela, le partage des tâches entre tous les acteurs apparaît très formateur. Le ménage non délégué à des spécialistes, le petit entretien, la restauration, la gestion de la cafétéria, de la coopérative scolaire, du budget, ou le développement des relations extérieures… sont autant d’espaces de socialisation et de responsabilisation individuelle et collective.

Mais, s’ils sont des occasions d’apprentissages pratiques, ils sont aussi autant d’opportunités pour acquérir des savoirs académiques, voire de confronter la théorie à la pratique, et inversement. En d’autres termes, comme le souligne ce témoignage anonyme d’un « lapien », il s’agit de « faire tous ensemble. Tout faire nous-mêmes. Une personne = une voix, profs et élèves confondus. Le lycée appartient à tous. Pas de répression. On se parle. On doit se parler tout le temps, on peut se parler de tout. On s’engage » [6].

Dans le processus autogestionnaire limité à la classe ou étendu à l’institution, comment, pour les plus jeunes, associer les parents et/ou comment associer le voisinage et les autres acteurs du territoire dans tous les cas ? Comment ceux-ci peuvent-ils participer à la vie du lieu sans y prendre trop d’importance et surtout trop de pouvoir ? La question reste souvent difficile à trancher, associer le monde extérieur, oui, mais jusqu’où et comment ? À gérer au coup par coup, là encore sans modèle absolu.

Autogestion de « soi » et de ses apprentissages

Le troisième niveau concerne l’individu lui-même et ne dépend que de son désir, de sa volonté, de ses centres d’intérêt et de sa responsabilité. Il s’agit pour lui d’autogérer ses apprentissages dans le cadre de la plus grande « liberté de faire pour être » [7]. Cette autogestion, cette auto-organisation des savoirs, là aussi, s’acquiert, et c’est sans doute la plus difficile à conquérir. Apprendre à apprendre n’est pas, compte tenu du système éducatif dans lequel nous vivons ou avons vécu, une priorité, bien au contraire, car de fait elle autonomiserait trop les individus que le système en place souhaite contrôler tant dans les actes que dans leurs savoirs. Certains parlent de capacité d’apprenance [8], terme que je ne retiens pas car celui d’autogestion me semble plus adapté à la qualification d’une démarche et à des mécanismes cognitifs autoportés.

Quoi qu’il en soit, même si la démarche relève de l’individu, tout le monde s’accorde pour affirmer que l’on n’apprend jamais seul, que le « solo formation » n’existe pas et que l’autodidacte même le plus isolé s’inscrit dans un environnement social et une histoire plus ou moins favorable à l’apprendre. Le courant socioconstructiviste a en effet démontré que la connaissance de chacun se construit dans des espaces sociaux et dans la relation aux autres. L’élaboration de la connaissance ne se fait que dans l’échange et a besoin de controverses, de confrontations, de conflits d’intellect. Se former soi, pour soi et par soi n’est donc possible que dans l’altérité.

Quelques règles simples président au sentiment d’auto-efficacité [9] nécessaire à l’auto-apprentissage. Tout d’abord, l’individu doit être en mesure d’autogouverner ses apprentissages, c’est-à-dire être dans une posture d’autodirection dans laquelle il peut choisir les savoirs à découvrir puis à acquérir. Décider de ce qu’il est bon d’apprendre entretient bien souvent la motivation, voire la décuple. Tout un chacun a depuis longtemps fait ce constat, et pourtant les structures traditionnelles d’enseignement, au travers de programmes pléthoriques, continuent d’imposer les thèmes à aborder, mais il vrai qu’elles cherchent plus à dresser qu’à éduquer. Ensuite, il convient pour l’individu d’autoréguler ses apprentissages, c’est-à-dire de s’auto-organiser afin de trouver le rythme, les heures et les lieux les plus propices à son engagement.

Ainsi, les temps d’errance, le travail à point d’heure ou fractionné, les pauses plus ou moins longues, le silence ou le brouhaha d’un bistrot, etc., sont autant de moments et de lieux nécessaires et quelquefois préparatoires pour conduire l’effort physique et intellectuel que demande tout acte d’apprendre. Donc, à chacun de trouver l’économie de ses apprentissages, attitude qui demande d’accepter de s’interroger sur soi afin de définir les situations où le travail intellectuel sera à la fois source de plaisir et probablement le plus efficace. Là encore, « le tradi » impose à tous, après les thèmes, les mêmes rythmes et les mêmes lieux, ce qui va à l’encontre même du respect des individus tous génétiquement et psychologiquement différents.

Cette unité d’action, de lieu et de temps explique à elle seule la tragédie que de nombreux jeunes ou moins jeunes subissent durant leur scolarité. Tout cela est connu, souvent partagé par de nombreux éducateurs et pourtant… après la récré le drame continue. Enfin, après le choix qui donne sens à la connaissance, il est essentiel de pouvoir mesurer ses acquis par soi-même, d’où l’importance de l’auto-évaluation qui, elle aussi, nécessite des apprentissages spécifiques. Au demeurant, même lorsque le processus d’auto-évaluation est maîtrisé par l’individu, il est conséquent d’en confronter les résultats et ses avancées avec un tiers extérieur afin d’éviter la sur- ou la sous-estimation, de gagner ainsi en objectivité et peut-être de recevoir et d’accepter quelques conseils formatifs pour la suite du parcours. Mais une fois encore le système éducatif préfère l’évaluation qui soumet au pouvoir de l’autorité « sachante », qui autorise et légitime les classements sociaux et les inégalités.

Ce troisième niveau de l’autogestion pédagogique demande de développer chez tous des compétences particulières qu’une fois de plus l’enseignement classique se refuse à offrir par crainte sans doute, à terme, d’une trop grande autonomie des individus en capacité d’autosuffisance pour choisir, organiser et évaluer leurs apprentissages.

Interroger les savoirs

Si l’on apprend toujours dans et par l’action et l’expérience, si apprendre c’est décider et se mettre en mouvement pour soi et avec les autres, si beaucoup sont persuadés qu’on ne peut rien nous apprendre sans notre consentement et encore moins nous enseigner, l’esprit critique doit toujours présider à nos libres choix d’apprentissages. Car il faut aussi avoir à l’esprit qu’il n’y a pas de neutralité du savoir, toute connaissance porte ses valeurs, son histoire et ses pratiques. Ainsi, quel que soit le niveau d’autogestion pédagogique visé ou pratiqué, la nature et la fonction même des savoirs doivent être interrogées.

Tout est-il bon « a-prendre » ? N’y a-t-il pas des savoirs de « l’oppresseur » qui (dé)forment les esprits et conforment les mentalités ? N’y a-t-il pas des savoirs enfouis et/ou clandestins dont l’accès est difficile et/ou interdit ? D’où la question : quels apprentissages et pour quoi faire ? Tout individu ou toute structure engagée dans un processus d’autogestion pédagogique se doit d’interroger le sens et la portée du savoir convoité tant pour soi que pour ce qu’il véhicule socialement. L’autogestion pédagogique sans cette dimension critique risquerait, en faisant gagner en efficacité le système de domination, d’être contre-productive. Elle ne saurait se départir de son esprit critique, de sa charge subversive et elle ne doit en aucune manière favoriser l’émergence d’une élite autonome, d’où son nécessaire contrôle, pouvant à chaque instant jouer de ses capacités pour inventer de nouvelles dominations.

Conclusion

Les trois niveaux évoqués plus haut sont dans la mesure du possible à mettre en synergie, non en cumul mais en dynamique et en complémentarité. C’est ensemble que les effets de « l’auto » ont le plus de chances de produire des effets et de permettre la construction de savoirs et de capacités d’analyse durable, de donner sens à la connaissance, en bref de développer le goût d’apprendre. Trois niveaux qui donnent tout son sens à l’autogestion pédagogique, à savoir sa dimension individuelle lorsque l’individu apprend à apprendre et à s’apprendre, apprend à se reconnaître et à être reconnu, à s’accepter et, si le besoin est ressenti, à évoluer, le plus souvent avec les autres. Mais aussi celle du groupe d’apprenants-appreneurs dans des espaces et des temps diversifiés d’apprentissage où la coopération et l’émulation remplacent la concurrence et transcendent les savoirs en source de plaisir et d’épanouissement. Enfin, celle de l’institution prise en charge et gérée collectivement et, dans l’idéal, autosuffisante financièrement dans le cadre de l’exercice d’une démocratie réelle, en d’autres termes, d’action directe.

En cela, Bonaventure et le LAP, était pour l’une, est pour l’autre, bien que dans des modèles de fonctionnement spécifique à chaque lieu, des socio-types réussis de mise en œuvre de la pédagogie autogestionnaire. De fait, pas de modèle clé en main, des expériences qui se construisent et s’améliorent dans le cadre d’un processus permanent d’évaluation et d’ajustement [10]. Trois niveaux auxquels il convient d’ajouter une dimension économique, celle de l’autofinancement, afin de préserver l’autonomie des structures où se joue l’autogestion et sa crédibilité sociale.

Autofinancement toujours difficile mais vers lequel il faut tendre, même s’il est légitime de tenter l’expérience d’une autogestion économique relative au sein du service public, comme au LAP ou dans les classes dites Freinet où les salaires et le fonctionnement sont servis par l’État. Certes, le financement de Bonaventure, assuré par un réseau militant, ou de la Ruche animée par Sébastien Faure avec le soutien de la CGT du temps, apparaît idéologiquement plus cohérent mais il n’est pas dit qu’il soit toujours suffisant et/ou pérenne. Alors, public ou privé, dans le cadre d’une propriété collective d’usage, qu’importe, tentons l’autogestion pédagogique partout où cela est possible et tant que faire se peut à tous ses niveaux.

Car, si l’autogestion pédagogique vise à faciliter la maîtrise des savoirs nécessaires à la compréhension du monde essentielle à l’émancipation individuelle et collective, elle vise ici et maintenant à former des citoyens critiques et acteurs de la polis. Au regard des propos ci-dessus, il est clair que l’autogestion pédagogique ressort bien de la pédagogie libertaire. Elle se réfère souvent aux mêmes sources, développent des pratiques de liberté pour apprendre individuelle et/ou collective et en partage les finalités à savoir l’invention d’une autre société égalitaire au service de femmes et d’hommes « fiers et libres »

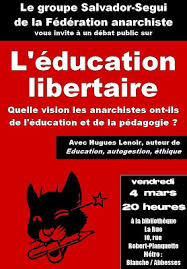

Hugues Lenoir